目次

1. はじめに

2. 睡眠不足がメンタルヘルスに与える影響

3. なぜ眠れないのかの原因を知る

4. 睡眠不足を改善するために試したい心のケアと睡眠習慣

5. まとめ

はじめに

突然ですが、皆さん最近ちゃんと眠れていますか?

「明日の仕事のことを考えると眠れない…」そんな経験、誰しも一度はあると思います。私自身、日曜日の夜や、休みの最終日の夜はすぐに寝付けないことが多々あります。

仕事やプライベートでストレスを抱えると、夜もぐっすり眠れず、翌日に疲れが残る…

これが続くと、次第に心身に不調が出てきます。

しかし、睡眠不足は単なる疲れの原因だけでなく、メンタルヘルスにも大きな影響を与えます。

この記事では、睡眠とメンタルヘルスの関係について解説し、睡眠の質を改善するために実践できるメンタルケアや習慣についてご紹介します。

睡眠不足がメンタルヘルスに与える影響

睡眠は、ただの体の休息ではありません。

実は、脳や心の回復にも大きな役割を果たしています。睡眠不足が続くと、以下のようなメンタルへの悪影響が現れます。

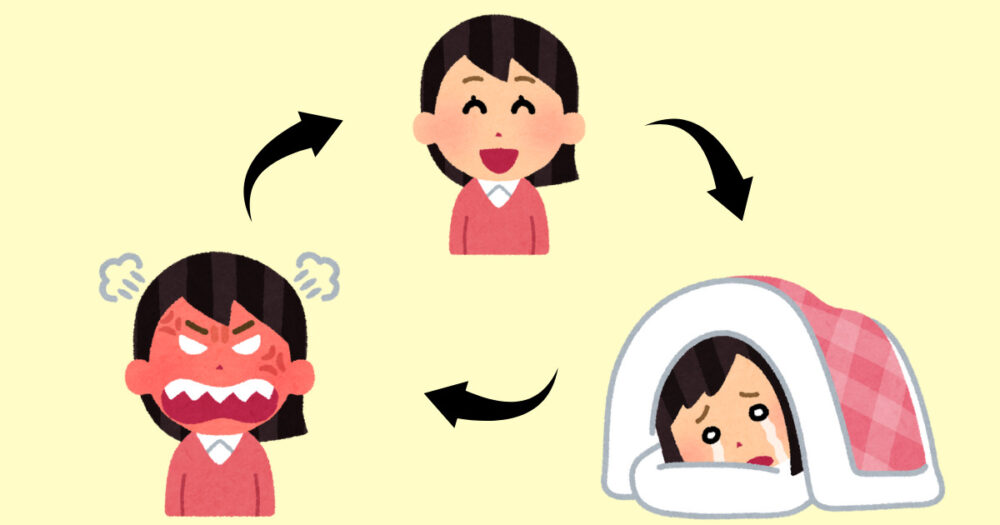

・感情の不安定さ

睡眠不足は感情をコントロールする能力を低下させるため、イライラしやすくなったり、些細なことで落ち込んだり、感情の波が激しくなることがあります。特に、判断力が低下するため、冷静な判断が難しくなることがあります。

・不安感の増加

眠れないことで脳がリセットされず、ネガティブな考えが浮かびやすくなります。仕事のプレッシャーやプライベートでの悩みが不安として膨らみ、さらに眠れなくなる悪循環に陥ります。

・集中力・判断力の低下

睡眠不足は、脳の働きに直接的に影響を与えます。集中力が低下し、重要な決断を下す際にもミスを犯しやすくなります。仕事のパフォーマンスが落ちることで、さらにストレスが増してしまいます。

・自律神経の乱れ

慢性的な睡眠不足は、自律神経を乱し、体調不良を引き起こすことがあります。頭痛や胃痛、倦怠感など、体調不良がメンタルにも影響を与えるのです。

なぜ眠れないのかの原因を知る

睡眠不足改善のためには、そもそもなぜ眠れないのかを知ることがとても重要になってきます。

眠れない原因がわからないと、改善は難しくなってしまいます。

原因は人それぞれ異なりますが、主に以下のような要因が関係しています。

・ ストレスや不安

仕事の締め切りや家庭の問題、人間関係などが原因で脳が休まりません。

思考が止まらず、寝室でも仕事のことや悩み事が頭をよぎることがあります。このような状態では、リラックスして眠るのは難しいです。

・ 生活習慣の乱れ

カフェインやアルコールの摂取が多い、就寝時間が不規則、昼寝が長すぎるなどの生活習慣も眠れない原因です。特にカフェインやアルコールは、眠る前に摂取すると眠りの質が悪くなります。

・ 睡眠負債の蓄積

睡眠負債とは、十分に睡眠が取れなかった日が続き、体が「眠りを補おうとする状態」を指します。普段から忙しくて寝不足が続くと、体が「眠りたくても眠れない」と感じてしまいます。睡眠負債が蓄積されると、夜眠ろうとしても体がリラックスできず、眠れなくなることがあります。

・身体的な要因

肩こりや腰痛、寝室が暑すぎる・寒すぎるなど、身体的な不快感も眠れない原因です。

睡眠環境が整っていない場合、質の高い睡眠は得られません。

睡眠不足を改善するために試したい「心のケアと睡眠習慣」

「原因はなんとなく分かったけれど、どうすればいいの?」と思うかもしれません。ここからは、睡眠不足を改善するために試せる「心のケア」と「睡眠習慣」について具体的に紹介していきます。

①「寝る前のストレス解放タイム」で脳をリセット

布団に入ってもなかなか眠れない大きな原因は、「思考のストップができないこと」です。寝る前にストレスを解消し、脳をリセットする時間を作りましょう。

大事なのは、寝る前に「考えるのをやめる時間」を意識的に作ることです。

ただ「リラックスしましょう」と言われても難しいので、具体的な方法をいくつかご紹介します。

✔ 紙に書き出す

頭の中で考え続けると終わりがありませんが、一度紙に書き出すことで脳が「ひとまず整理された」と感じ、安心しやすくなります。

✔ 簡単なストレッチをする

肩や首のこりがほぐれると、体が「休むモード」に入りやすくなります。難しいことを考えず、ゆっくり腕を回すだけでもOKです。

✔ スマホを触るなら、あえて単調な作業をする

眠れないとついスマホに手が伸びてしまいますが、 SNSやニュースを見ると刺激が強すぎるので、あえて「天気予報を見る」「写真を整理する」など、退屈なことをするのも手です。

「寝る前1時間リラックスしましょう」と言われるとハードルが高いですが、最初は5分でもOK。小さな習慣を積み重ねて、少しずつ睡眠の質を上げていきましょう。

②寝室の環境改善

睡眠不足の改善には寝室の環境を見直すことも非常に重要です。寝室がちゃんと「眠るための空間」として最適な場所になっていますか?

寝具の見直しや、アロマディフューザーを使うことももちろん良いのですが、今すぐ実践するのは難しいですよね。そこで、今日からできる簡単な改善策を紹介します。

✔ 部屋の温度と湿度を調整する

暑すぎたり寒すぎたりすると寝つきが悪くなります。理想は温度 16〜26℃、湿度 50〜60%。寝る前にエアコンの設定や加湿器の調整を意識してみましょう。

✔ カーテンの隙間をふさぐ

朝日や街灯の光が入ると眠りが浅くなります。完全に遮光しなくても、タオルやクリップで隙間をふさぐだけで効果がありますよ。

✔ 暗くしすぎないのもアリ

真っ暗にすると逆に不安になって寝つきが悪くなる人もいます。そんなときは、豆電球や間接照明をつけるなど、うっすら明かりを残すのもひとつの手です。

すぐに大きく変えるのは大変ですが、できる範囲で少しずつ調整して、自分に合う環境を見つけてみましょう。

③「寝なきゃ」というプレッシャーを手放すー認知シャッフル睡眠法

「眠らなきゃいけない」と思うほど、逆に眠れなくなることはよくありますよね。焦る気持ちが強くなると、体はリラックスするどころか逆に緊張してしまい、ますます眠れなくなります。そこで、私がよく眠れないときにやっている認知シャッフル睡眠法をご紹介します。

脳は基本的に「注意を向ける」という機能を持っています。眠れないとき、私たちの脳は無意識的に日常の問題や心配事に注意を向け、過剰に考え込んでしまいます。これが「思考のスパイラル」を引き起こし、脳が「まだ寝てはいけない」と判断してしまいます。

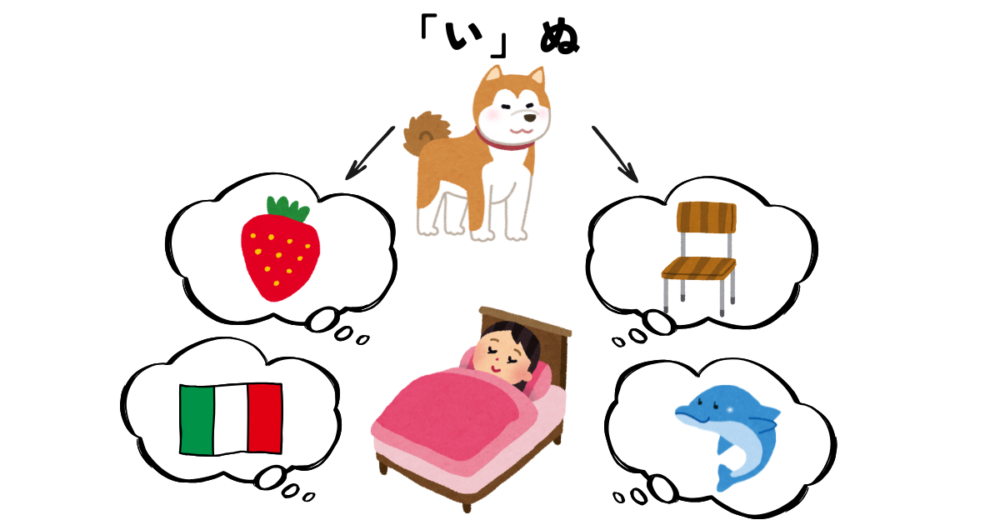

認知シャッフル睡眠法とは、あえて無意味な単語やイメージを次々と思い浮かべ、思考をランダムにシャッフルすることで、脳が理論的な活動を止め「眠るスイッチを入れても大丈夫」と判断させる方法です。すごく簡単なので、ぜひ一度実践してみてください!

【やり方】

1️. 簡単な単語を1つ思い浮かべる

例:いぬ、ねこ、とり

2. 思い浮かべた単語の1文字目から始まる単語を思い浮かべる

例:「い」ぬ→いちご、イタリア、いす...

3. 1文字目から始まる単語が思い浮かばなくなったら、1で思い浮かべた単語の2文字目か ら始まる単語を思い浮かべる(い「ぬ」→ぬいぐるみ、ぬりえ、ぬかづけ...)

4. 1つの単語(いぬ)が終わったら次の新しい単語で繰り返していく

たったこれだけです!すごく単純ですが、眠ろうとするプレッシャーを軽減し、リラックスすることができるのでいつの間にか意識が落ちているはずです。

ポイントは、

・できるだけ嫌な記憶を呼び覚ます単語は避ける

・連想できないときは飛ばす

・意味のない単語を思い浮かべる

です。しっかり考えながらやってしまうと、逆に思考が働いてしまい眠気が遠ざかってしまいます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

睡眠不足は、日常生活の質を大きく左右し、時には仕事のパフォーマンスや人間関係にも影響を及ぼします。寝不足が続くことで、集中力や判断力が低下し、イライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなることもあります。

しかし、心のケアと良い睡眠習慣を取り入れることで、その改善に大きな一歩を踏み出すことができます。少しずつでも睡眠の質を改善することで、心と体にとって大きな変化を感じることができるはずです。私自身も、これらを見直し眠れない夜が減ってきたと実感しています。

忙しい毎日が続いても、睡眠を大切にすることは自分への優しさです。

焦らず、自分のペースで取り組んでいけば、心も体もすっきりとした毎日を取り戻せるはずです。今夜から、少しでもリラックスした時間を大切にしてみてくださいね。この記事が少しでも皆さんの役に立ち、心地よい睡眠を手に入れる一歩となることを願っています。