9月1日は防災の日!

9月1日は「防災の日」です。なぜ9月1日が防災の日なのか、ご存知でしたか?

総務省統計局のHPにこう書かれています。

台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備するためとして、昭和35年(1960年)に内閣の閣議了解により制定されました。また、昭和57年(1982年)からは、9月1日の「防災の日」を含む1週間(8月30日から9月5日まで)が「防災週間」と定められています。

9月1日という日付は、大正12年(1923年)9月1日に発生し、10万人以上の死者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来しています。

「防災の日」及び「防災週間」では、全国各地で防災訓練や防災意識を高め、防災知識を普及・啓発するための行事等が行われています。

引用:総務省統計局「なるほど統計学園 」

関東大震災を忘れないために、また、9月は台風が多い月でもあるので、災害対策や防災への意識を高めるために、9月1日が防災の日が制定されたということですね。

ところで、街中のいたるところに“消火器”が設置されているのにお気付きでしょうか。

最近、街中に設置されている消火器をみつけて、ふとした疑問が湧きました。

「この消火器は消火に使ったらどうするんだろう・・・消防署に連絡せずに消火器を使って消化に成功したら、消火器を使ったことをどこかに報告するべきなんだろうか。」と。

というわけでこの機会に、日常で見かけながらもその存在について詳しく考えてもいなかった街中の“消火器”がどういう基準で置かれていて、どのように使い、補充されるものなのか、誰が管理しているのかを調べてみました。

消火器について詳しく知ろう

■消火器の設置義務

消火器の設置を義務付けられている建物については、消防関係法令で細かく定められていますが、おおむね下表のとおりです。

また、自力避難が困難な高齢者や障害者の入所する福祉施設に対し、延面積に関係なく、消火器・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられています。

<延面積に関係なく設置しなければならない建物>

劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗、カラオケボックス、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、要介護状態にある者を入居させる有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、通所施設を除く盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、障害の程度が重い者を入所させる障害者支援施設、老人福祉法に規定する特定施設、障害者自立支援法に規定する特定施設、地下街、準地下街、重要文化財、重要有形民俗資料・史跡、重要美術品等の建造物

<延面積150㎡以上の建物>

公会堂、集会場、待合、料理店その他これらに類するもの、飲食店、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの、寄宿舎、下宿、共同住宅、病院、診療所、助産所、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、通所施設に限る盲ろうあ児施設若しくは肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労支援施設(短期入所等施設を除く)、幼稚園、特別支援学校、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、航空機格納庫、倉庫

<延面積300㎡以上の建物>

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場、神社、寺院、教会その他これらに類するもの、前各項に該当しない事業場

※一定数量以上の危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱うもの及び地階、無窓階又は三階以上の階で床面積が50㎡以上のものについては、左欄の規定にかかわらず設置が必要。

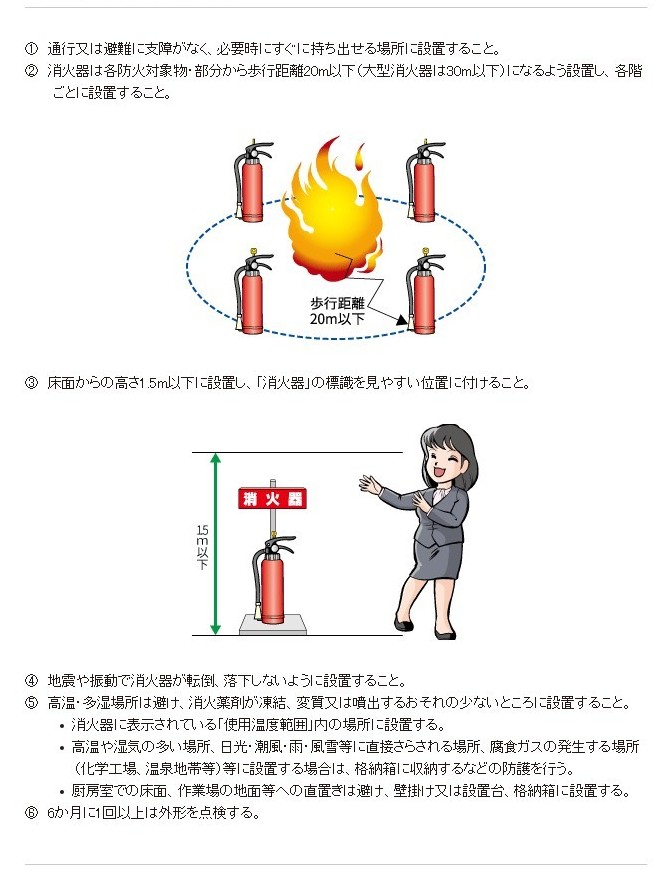

■設置上の注意

以下は「一般社団法人 日本消火器工業会」ほHPからの引用ですが、消火器を設置する場所や方法などにも決まりがあります。

おおむね、半径20m置きに設置されている必要があるようです。

引用:一般社団法人 日本消火器工業会

■消火器の選び方

消火器は、火災の種類と消火器の中身(薬剤の種類)の特性をよく理解して選びましょう。

<火災種別>

・普通火災(A火災)・・・木材、紙、繊維などが燃える火災。

・油火災(B火災)・・・・石油類その他の油類などが燃える火災。

・電気火災(C火災)・・・電気設備などの火災。

<薬剤種別>

・粉末系消火器

速効で火勢を抑えて消火します。浸透性がないので可燃物によっては再燃することがあります。放射時間が比較的短いので、火元を的確に狙うことが大事です。

・水系消火器

冷却効果が高く浸透性があり、再燃を防止します。放射時間が長いので落ち着いて消火できます。

・ガス系消火器

対象物に入り込み、窒息効果で素早く消火します。消火薬剤がガスなので電気施設や精密機械なども汚損しません。

中にはふさわしくない組み合わせもあるので、間違った使い方をしないように注意しなければいけませんね。

例)B火災に水(浸透剤等入)消火器など。

引用:一般社団法人 日本消火器工業会

選ぶポイントは下記の通り。

(1)消火器の役割範囲が天井に炎が到達する程度までの火災規模であることから、第1着火物若しくは第2着火物となりそうな可燃物に着目して、これに適応する消火器を選ぶ。

(2)一般家庭では、第1着火物となる可能性の高い天ぷら油や布団類に適応する消火器を優先して設置することが望ましい。

(3)密閉された小区画内でガス系や粉末消火器を使用する場合、消火作用以外の特性も十分考慮して選ぶ。

(4)消火勢を抑えるために制炎性の大きい粉末消火器を使う。続けて、再燃を防止するため冷却効果及び浸透性のある水系消火器を使う。

(5)消火性能に適した、できるだけ能力単位の大きいものを選ぶ。

上記のように消火器の役割範囲は「天井に炎が到達する程度までの火災規模」であるとされていたり、一般家庭での火災では“天ぷら油や布団類”が第1着火物になる可能性が高いとされています。また、密閉された空間での使用についても薬剤種別を考慮する必要があると分かります。

引用:一般社団法人 日本消火器工業会

つまり、使う場所によって消火器を選ぶ必要があり、大きく分けると「住宅用」と「業務用」があります。

・住宅用消火器

住宅用消火器は、住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器(※)で、誰にでも簡単に操作できます。本体の色は、メーカーによりいろいろなものがあります。使用期限(期間)は、おおむね5年です。住宅用消火器は、薬剤の詰め替えができない構造となっています。

※蓄圧式消火器について

消火器本体にあらかじめガスを蓄圧している消火器で、レバー操作によりバルブを開き消火剤を放出する仕組みになっています。万が一、本体が老朽化などで腐食し穴が空いてしまったとしても、内圧が上昇することはなく、そこからガスが抜けてしまうので本体が破裂することはありません。

住宅用消火器一覧

引用:一般社団法人 日本消火器工業会

日本消火器工業会・公式チャンネルが作成している動画では、自宅用消火器必要性や初期消火の方法、購入方法、リサイクルまで紹介しています。

くらしにプラス!住宅用消火器 2014(前編)

くらしにプラス!住宅用消火器 2014(後編)

・業務用消火器

業務用消火器は法令で定められた設置義務のある消火器で、建物用途以外にも、車両や船舶など一定の基準で設置が義務付けられています。

使用期限は、おおむね10年です。

街頭に設置されている消火器

では、住宅や建物以外で見かける消火器はどういうものなのでしょうか。

各地域によって基準が違うようなので、少しご紹介します。

<渋谷区>

地震に伴う、同時多発火災に対応するため、区内の道路上に、消火器を配備。おおむね100mごとを基準に配置し、密集した住宅地では60mごとに、公園や大型事業所沿いでは200mごとに配置しています。

引用:渋谷区HP

<新宿区>

新宿区では、震災時等に備えて、住宅街や幹線道路沿いに消火器を設置しています(約3800本)。また、設置後にはこれらの消火器の点検等の維持管理も行っています。

地域の初期消火体制の更なる充実のため、区民には消火器設置場所の提供の協力を呼びかけています。

設置にかかる費用は区が負担。

引用:新宿区HP

<葛飾区>

現在、葛飾区内には、街路の壁や道路上に消火器を設置しています。数量としては、15世帯に1本の割合で、約8,700本の街路消火器が設置されています。

葛飾区で設置した街路消火器には格納箱に区のマークや連絡先等が記載されており、消火器本体にも葛飾区の文字や管理番号が記載されています。

この街路消火器は、区が設置したものを地域の自治町会の方々が共有の財産として、管理しているものです。

引用:葛飾区HP

<三鷹市>

市では、大地震発生時に予想される同時多発的火災及び平時の火災から市民の生命と財産を守るため、街頭消火器の設置と管理を行っています。約120メートル間隔で1本の設置を原則とし、道幅が12メートル以上または交通量の多い道路には、道路の両側に設置する場合があります。

引用:三鷹市HP

消火器を使ったら

街頭に設置されている消火器については市や区などが管理していることがわかったので、今回のテーマを調べた発端となった疑問「使ったらどうするか」について、各地域のHPで明記されていたものを見ると

<茅ヶ崎市>

街頭消火器を使用した場合は、必ず消防署消防指導課まで連絡をお願いいたします。

引用:茅ヶ崎市HP

<日野市>

街頭消火器を使用した場合、または使用済みや圧力低下を発見した場合は市役所までご連絡ください。

引用:日野市HP

<中野区上鷺宮・北鷺町会>

使用した消火器については近くの住人が消火器を使用した場合は、その周辺の町会役員(地区長又は班長他)へ必ず使用したことを伝えてください。

連絡を受けた役員は消火剤の補充が必要となるため、町会長へ必ず連絡してください。

引用:中野区上鷺宮・北鷺町会HP

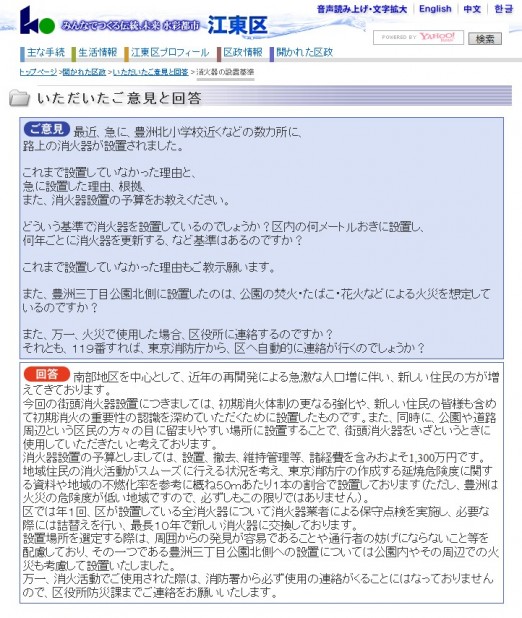

<江東区>

江東区のホームページには知りたかったことが「意見と回答」形式でしっかり書かれていました。

引用:江東区HP

つまり・・・街中の消火器は、(自治体によって差はありますが、おおむね)

- 年1回、点検している。

- 10年に1回、新品に交換している。

- 使用したら消防署消防指導課や町会役員、区役所防災課まで連絡する。

ということですね!

当たり前にあるものに目を向けよう

平成27年版の消防白書によると、年間の火災件数は23,541件の建物火災が国内で発生し、出火件数は43,741件におよんでいます。ところが初期消火における消火器の使用状況は全体の20%未満で、ほとんどが“簡易消火具・水を掛けた・寝具等を掛けた”など、それ以外は初期消火なしとされています。

生活に密着している火の怖さを改めて認識することも大切ですが、普段から目にしている消火器の必要性やその使い方、特性などを知り、大きな事故のならないよう、初期消火を行えるように準備しておきたいものです。

まずは自分の身の回りにある消火器の場所と種類を確認してみてはいかがでしょうか。

ちなみに弊社のオフィスがあるビルにはエレベーターの横に業務用の消火器がありました。

有事には慌てず、正しく消火活動が行えるよう、日ごろから防災の意識を高めていきたいとおもいます。