コロナ過で一時的にフルリモートとなり、「通勤ストレスが無くなった!」と喜んだのも束の間。いざテレワークに慣れて状況を客観視すると、オフィスで働いている時には無かった悩みが増えてきました。何でも一長一短ですね。

今回の研修は、テレワークの環境下でビジネスパーソンが改めて見直すべき課題について考える機会となりました。社員ひとりひとりはもちろん、マネジメントする側にとっても常に意識すべき内容となりそうです。

ロスタイムが生まれやすい!テレワークにおける時間管理の大切さ

「自分のペースで仕事ができて捗る!」「ずっと家だとオンオフ切り替えできない…」テレワークに対する感じ方はひとそれぞれでも、仕事において重要なのはパフォーマンスです。

研修1つ目の内容は、リモートワークにおける時間管理の方法論についてでした。

オフィス勤務であれテレワークであれ、計画的なタスク管理・時間管理は大切です。しかしテレワークにおける問題は、環境づくりも制限時間内でのパフォーマンスも個人に依存する形になること。

マネジメント面でいえば、パフォーマンスの把握が難しいテレワークは、時間管理における意識について改めて見直すいい機会だと思います。

一日のスケジュール調整とタスク管理が短期の目標だとすれば、それの積み重ねが長期の目標設定。成果主義だったとしても、人材育成の観点からみると日々のスケジュール管理を徹底させることも重要になってくるわけですね。(勉強になります…)

テレワーク下での新卒採用においても必須の研修内容となりそうです。

テレワークにおける社員のストレス管理

(引用元:タケダ健康サイト)

テレワークではオンライン会議やチャットでのコミュニケーションがメインになりますが、社員同士で近況を把握する場はありますか? 研修で教えてもらった以下の研究は、その重要性を感じる内容でした。

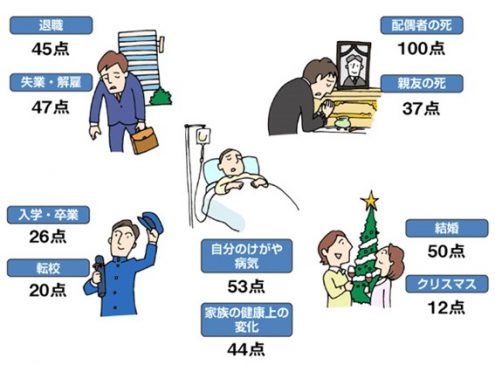

人の疲労についてストレスという観点から状態を評価する方法として、米国の心理学者がまとめた内容が「社会的再適応評価尺度(Social Readjustment Rating Scale:SRRS)」です。

画像はその一部になりますが、病気などの明らかにネガティブな内容だけでなく、結婚やクリスマスといったトピックも挙がっています。こうした人生においての出来事、特に生活の変化がもたらされるイベント及びストレスを43項目取り上げた内容になっています。

研究の中で、上記43項目をもとに過去1年以内に経験した出来事を点数に換算したとき、その合計点数が150点を越える場合50%が翌年に何らかの健康障害が起きたとされています。300点以上の場合は、なんと90%まで跳ね上がります。

同僚だけでなく、自分のストレスケアも大切に。

この研究の興味深い点は、日々の出来事の(ストレスとしての)重みづけ、またその蓄積が健康障害につながりやすくなるという結果が定量的にミエル化されていることです。

私もテレワークになってからというもの、周りや自身の生活の変化について話す機会が減りました。同僚が抱える疲労・ストレスに気づけるかももちろんですが、自分が抱えるストレスに鈍感になっている可能性もありますよね。大きなトピックはなくても、過去一年で経験した生活の変化はどのような“重み”をもたらしたか、コロナ過の働き方改革ではその点もしっかり見ていく必要がありそうです。

弊社の場合は研修を担当してくださる先生が社員にとって駆け込み寺のような存在にもなってくれていますが、一緒に働く社員一人一人も同僚にとってそういう存在になる努力が必須ですね。その方法のひとつが、次に話すストレスフルディスカッションになります。

ストレスフルディスカッションの目的と方法

研修の最後に実施したストレスフルディスカッション。これは前述したようなストレスの積み重ねに対して、どうやって軽減の場を作っていくかというお話になります。テレワークの環境下で社員同士の理解と、指導スキルの向上を目指すのにちょうどいいロープレです。

名前だけ聞くと「めっちゃストレスフルな討論なのかな(泣)」と思ったら、実際の目的はその反対。

「安心して話せる場」を設け、お互いの理解に必要な「情報の提供と獲得」を行い、議論でなく分かち合いをすることで「ストレスの軽減」を目指すという内容です。

社員が「安心して話せる」場とは?

人によっては発言をしなければいけないというだけでストレスになったりもしますよね。

そのストレスの原因である、「話した内容を外部に漏らされるかもしれない」「反対されるかもしれない」「アドバイスを聞いて何か実行しないといけないかもしれない」という不安要素を排除することがルールとなります。

なので基本はファシリテーターの決めたテーマについて各自が発表し、その場にいる全員は傾聴するのみです。

ファシリテーターの役割

先ほども話したように、ストレスフルディスカッションは全員が話し、傾聴し、それに対して批判、反論、分析、アドバイス等は一切しません。

ファシリテーターのスタンスも同じではありますが、「安心して話せる場」をキープするための役割があります。

- テーマを決める

- まず自分から発表する

- 時間配分を管理する

- (確認のための)質問をする

- ルールから逸脱した人を注意する

- 最後に要約する

注意するのは2点、極力メモをとらないことと、最後の要約内容です。要約する際に気を付けるのは、「〇〇さんが言ったように」と誰かの名を出すなら全員触れるように徹底することです。

大人数で全員分の発表に漏らさず触れる自信が無い場合は、「△△に関する話」とカテゴリなどに分けて個人名を出さず話すようにします。

メモをとらないことも、特定の人だけピックアップしないように意識することも、すべて参加者にストレスを与えないための配慮となります。(む、むずかしい)

ストレスを与えない接点をつくる、これは対面で気軽にコミュニケーションをとれないテレワーク下で重要な課題ですね。オフィスですれ違った時に声をかけるといったこともできない状況で、どのように同僚のストレスケアをしていくか迷ったら、気軽に試してみたい方法です。

まずはオンラインMTGの一部分を使って、少人数でやってみるのもありですね。

テレワーク化によって働き方が変わり、各個人が抱える課題も、それを管理する側が抱える問題も少しずつ変わってきていると実感しています。今回の研修では、その変化に対する不安を軽減するいくつかの方法を教えてもらえました。

※監修:J.OFFICE 代表 石床 淳子様

(トラス人材育成講師)